Au sommaire

ce mois-ci :Les 3 risques concurrentiels d’une IA non régulée ; la démarche « Pour un numérique soutenable » de l’Arcep, un modèle à répliquer selon la Banque mondiale ; le temps d’écran jugé excessif par une majorité d’utilisateurs des réseaux sociaux ; la Guyane, un territoire au carrefour de tous les enjeux des télécoms ; un outil pour comparer les réponses des IA conversationnelles ; les « minerais de sang », carburant des conflits armés en RDC. Cette année, Le Post fait peau neuve : faites-nous part de vos remarques à com@arcep.fr si vous rencontrez des difficultés d'affichage particulières avec notre navigateur ou logiciel mail.  | Temps de lecture : 10 minutes. |

|

| L'entrevue |

« Dans les formes actuelles de son déploiement, l’IA représente un danger de subordination économique »

3 questions à... Cédric Durand, professeur associé d’économie politique à l’Université de Genève. Quel est votre diagnostic sur la situation concurrentielle actuelle sur les marchés de l’IA ? Le diagnostic est difficile car la situation est mouvante, la technologie évoluant très vite. La diffusion extrêmement rapide de ChatGPT depuis son lancement à l’automne 2022 comme l’irruption de Deepseek, qui a surpris la plupart des analystes, témoignent de cette volatilité. Par ailleurs, le succès de Deepseek représente une bonne nouvelle dans la mesure où le modèle repose sur un code open source, ce qui signifie plus de transparence, et potentiellement, plus d’innovation, moins de désinformation et moins de pratiques monopolistiques. L’open source des modèles d’IA suffirait-elle donc à répondre aux enjeux concurrentiels ? S’en tenir à la seule question de la transparence des modèles d’IA serait trompeur. Car c’est lorsqu’ils se transforment en services que se déploient des dynamiques de monopolisation intellectuelle. Celles-ci résultent des interactions et des complémentarités entre trois dimensions. La première est celle des infrastructures matérielles et logicielles : les capacités de calcul et de stockage principalement, mais aussi le contrôle des réseaux et des logiciels. A ce niveau, on constate une centralisation extrêmement rapide. Les dispositifs de cloud sur lesquels reposent l’essentiel du calcul et du stockage qui soutient les services numériques (y compris associé à l’IA) pour les particuliers, les entreprises et les administrations, se développent très rapidement avec une domination croissante des grandes firmes étasuniennes telles que AWS (Amazon Web Services), Microsoft, Google et, dans une moindre mesure Oracle, Salesforces ou IBM. L’essor du cloud nous ramène donc d’une certaine façon à la période d’avant l’ordinateur individuel, lorsque les capacités informatiques étaient mobilisées à distance (computing utility). A ce niveau, l’enjeu n’est pas seulement économique. La souveraineté numérique de la France et des pays européens implique de conserver des capacités de contrôle à même de garantir l’intégrité de l’action publique et de prévenir la potentielle militarisation des infrastructures aux dépens de nos sociétés. Des entreprises comme la SNCF, la Société Générale mais aussi le ministère de l’intérieur allemand ont des contrats en cours avec Amazon Web Services. Dans le contexte géopolitique actuel, une telle dépendance doit nous interroger.

Définir un cadre qui donne du sensLa seconde dimension est celle du travail très qualifié et très spécifique associé à l’IA. Directement ou indirectement, les leaders de l’industrie concentrent les talents et, à partir de ceux-ci, la capacité à innover. La question qui se pose en France et en Europe est donc celle d’une politique qui permette d’attirer et de mobiliser ces travailleurs. Si la question de la rémunération financière est en jeu, ce n’est certainement pas le seul levier activable : on peut aussi concentrer les moyens de la recherche ou définir un cadre et des valeurs qui donnent du sens à ces développements technologiques fondamentaux pour la destinée humaine. La troisième dimension renvoie à la logique de plateforme. L’hyperscaling (la capacité à adapter ses infrastructures à une demande importante) repose sur la multiplicité des points de contact obtenus via les places de marché ou l’accès direct aux individus (appareils, réseaux sociaux…). Ces points de contacts offrent une prise sur l’activité génératrice de données qui sont à la fois originales (et donc rare, même si d’une qualité diverse) et utilisables à un coût marginal infime. Les barrières qui entravent l’accès d’autres entreprises – mais aussi des administrations et de la société civile – à ces données génératrices de puissantes économies d’échelle et de variété constituent un facteur majeur de monopolisation. Comment l’action publique peut-elle jouer efficacement sur ces différentes dimensions pour que l’IA bénéficie à l’intérêt général ? De mon point de vue, l’essentiel est de penser la manière dont l’IA s’inscrit dans cet empilement de complémentarités. Et ce que je perçois c’est une intégration accrue de l’IA vers le renforcement des Big-Tech comme méta-agents de la connaissance – un genre d’incarnation du General Intellect envisagé par Marx – plutôt qu’une source de dynamisme concurrentiel. Il est aussi décisif de comprendre que l’envers du déploiement des services d’IA centralisés est la déqualification (en termes relatifs, et peut être même absolus selon des recherches récentes) des individus et des organisations. La réponse à ces défis cruciaux ne passe pas uniquement par la politique de la concurrence mais davantage par une politique industrielle classique de substitution aux importations qui doit permettre le plus rapidement possible de constituer, en Europe et au-delà, une offre de services numériques essentiels alternatifs aux Big Tech. A grands traits, celle-ci implique des formes de contrôle public sur les infrastructures, une logique de communs associant utilisateurs et communauté scientifique concernant les places de marchés et les données et, enfin, une réglementation inspirée par le principe Primum non nocere (« d’abord, ne pas nuire »). L’automatisation du travail intellectuel par l’IA est à l’évidence une source de puissants effets utiles. Mais, dans les formes actuelles de son déploiement, cette technologie représente une menace pour l’intégrité des corps politiques, un risque de désubjectivation des individus – c’est à dire une perte d’investissement subjectif qui rend les tâches ennuyeuses y compris dans la recherche – un danger de subordination économique durable à une poignée d’entreprises puissantes et un péril écologique avéré. |

| Numérique soutenable |

Un « Tribunal des Générations Futures » pour nourrir nos réflexions sur l’empreinte environnementale de l’IAD’un côté, l’IA offrirait des leviers pour améliorer l’efficacité de nombreux pans de l’économie ; de l’autre, son développement et ses usages entraînent déjà une hausse de l’empreinte environnementale du numérique en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’eau ou d’épuisement des minerais stratégiques. Une contradiction qui a poussé le Conseil national du Numérique à solliciter la rédaction d’Usbek & Rica, pour mobiliser son « Tribunal des Générations Futures » avec l’appui de 8 organisations partenaires dont l’Arcep, afin de se demander : « y a-t-il une IA pour sauver le climat » ? Pour y répondre et approfondir cette réflexion cruciale, le « Tribunal » a repris la scénographie d’un procès, avec ses (faux) président de séance, avocat de la défense, procureur, témoins et jurés (à savoir le public, qui doit répondre à l’issue par « oui » ou « non » à l’intitulé du débat), et où l’IA fit figure d’accusée.

Orienter le développement de l'IA vers des besoins utiles ?Trois témoins, interrogés par les journalistes Blaise Mao et Adélaïde Barbier, se sont succédés : Jacques Sainte-Marie, directeur du programme « Numérique et environnement » à l’Inria ; Lou Welgryn, coprésidente de l’association Data for Good ; et Charles Gorintin, entrepreneur impliqué dans la création de deux solutions françaises d’IA générative. Tenants du « oui » ou du « non », ils ont développé plusieurs arguments pour orienter la réponse des « jurés » :

- La gloutonnerie des modèles d’IA générative qui inquiète les institutions de l’énergie et de gestion des ressources en eau sur notre capacité à concilier les besoins croissants du numérique et ceux de nos autres usages industriels et vitaux ;

- L’apport de l’IA pour le développement d’une industrie plus efficace, et donc, moins polluante ;

- Une histoire de la technologie qui tend à montrer que les gains d’efficacité conduisent à faire croître nos usages plutôt qu’à en diminuer la consommation énergétique totale ;

- Ou encore, la possibilité de réguler l’IA de manière à orienter son développement vers des modèles sobres et répondant à des besoins scientifiques utiles, comme l’Afnor l’avait imaginé avec son référentiel « IA frugale ».

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le débat et son verdict (filmés sur les travées de la Sorbonne) en intégralité sur sorbonne.tv et sa synthèse dans ce livret. |

| Régulation

en action |

Travaux de l’Arcep sur l’environnement : « un modèle à répliquer ailleurs dans le monde » selon la Banque mondialeLa Banque mondiale et l’UIT (Union internationale des télécoms) ont publié le 12 mars une étude de cas entièrement consacrée à la démarche de l’Arcep de collecte de données environnementales. Le caractère pionnier de cette démarche est salué par les deux organisations, pour qui l’Arcep est « l’unique régulateur à suivre dans le temps l’impact environnemental des acteurs du numérique ». Constatant le manque de données disponibles sur l’impact du numérique, et ce alors que le développement de l’IA générative accentue les enjeux de soutenabilité, les deux organisations encouragent les régulateurs nationaux à prendre des initiatives similaires à celle de l’Arcep. Pour les aider à appréhender la démarche, elles ont listé des recommandations que l’Arcep a détaillées (par la voix de Xavier Merlin, membre du collège de l’Arcep, et celle d'Anne Yvrande-Billon, directrice « Economie, marchés et numériques ») lors du webinaire de présentation de l’étude organisé par la Banque mondiale. L'objectif était de faciliter les échanges et les prises de contact entre l’Arcep et les autres régulateurs nationaux.

Création d'un groupe dédié à l'UIT, présidé par l'ArcepPour le régulateur sud-africain, invité au webinaire, l’étude fait figure de « boîte à outils permettant une mise en œuvre concrète » de la démarche. Il considère également que le rapport de la Banque mondiale et de l’UIT va aider à légitimer et justifier les demandes des régulateurs nationaux à leur gouvernement de disposer d’un mandat pour la collecte de données environnementales. Le régulateur zambien a quant à lui déclaré vouloir échanger directement avec l’Arcep pour pouvoir en « répliquer la démarche ». Un enthousiasme nécessaire : Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du développement des télécommunications à l’UIT, a rappelé le besoin de limiter l’empreinte environnementale du numérique pour se mettre en conformité avec nos objectifs climatiques. Il a annoncé par ailleurs la création d’un groupe d’experts sur la mesure des impacts environnementaux au sein de l’organisation, qui sera présidé par l’Arcep. Par ce biais, l’Autorité espère aider ses homologues à surmonter les nombreux défis posés par la collecte de données et la mesure des impacts environnementaux et tirer de ces échanges des idées pour continuer d’améliorer ses propres travaux. |

| Datarcep |

Baromètre du numérique : 25 ans de documentation des usages numériques

Le Baromètre du numérique est une publication annuelle qui documente depuis 25 ans l’évolution des usages numériques des Français. Cette étude conjointe réalisée par l’Arcep, le CGE, l’Arcom et l’ANCT, avec le concours du Crédoc, témoigne de la diffusion rapide des équipements et usages numériques et des bouleversements sociétaux qu’elle occasionne. En 2024, chaque foyer compte en moyenne 10 écrans ; 98% de la population possède un téléphone mobile et 91% un smartphone (contre 17% en 2011) ; 75% des abonnés à internet disposent de la fibre (alors que l’ADSL était encore majoritaire en 2020) ; 94% de la population est connectée à internet et une part minoritaire mais grandissante se repose uniquement sur la connexion mobile (9%, contre 3% en 2015) qui a bénéficié de la généralisation de la 4G sur le territoire.

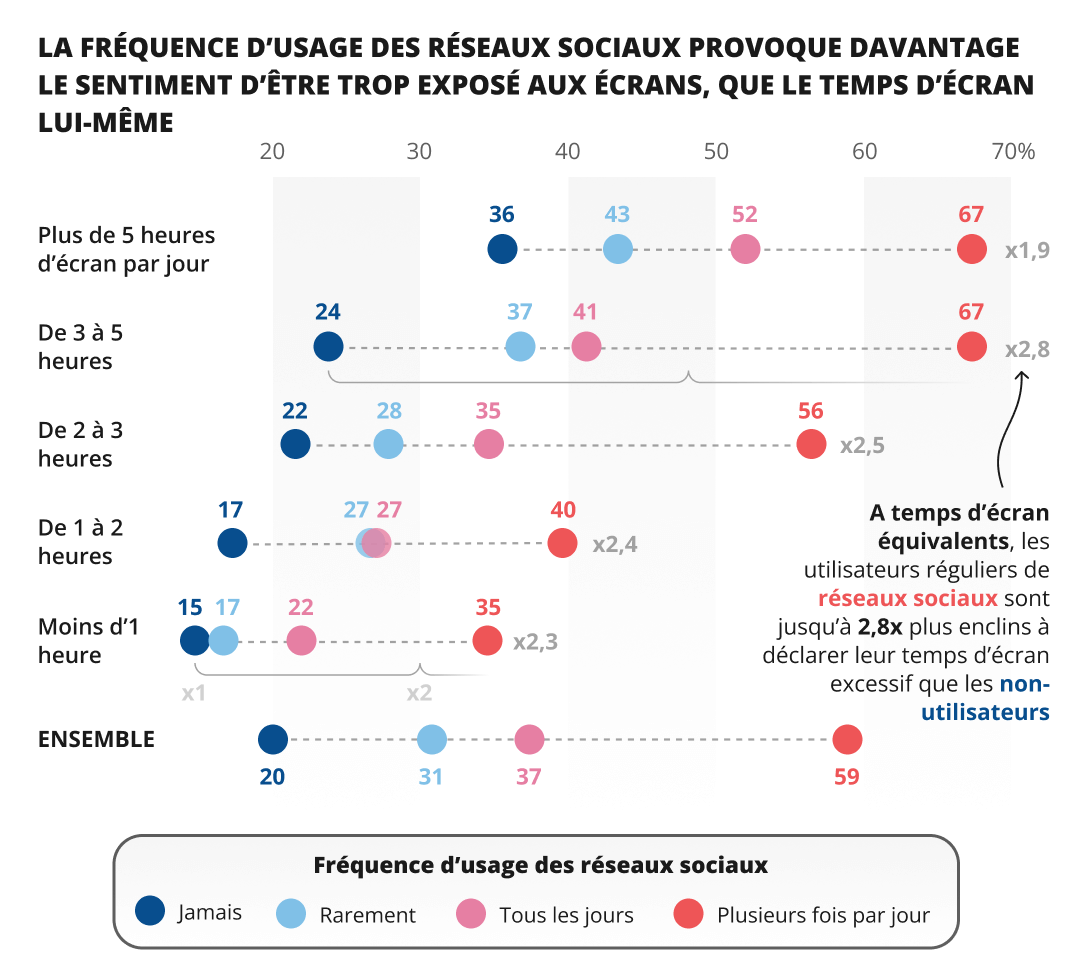

La moitié de la population estime son temps d'écran excessifCette multiplication des équipements et des services (l’usage de l’IA, émergent en 2022, concerne déjà un tiers de la population) est à l’origine d’une forme d’addiction au numérique dont s’inquiète une partie de la population. Nous passons en moyenne un quart de notre temps d’éveil devant un écran pour des usages personnels. Près d’une personne sur deux estime son temps d’écran excessif. Les utilisateurs de réseaux sociaux en particulier partagent 2 à 3 fois plus souvent ce constat que les non-utilisateurs, à temps d’écran égal. Les stratégies de captation de l’attention déployées sur les plateformes apparaissent ainsi déterminantes dans ce ressenti : elles peuvent conduire à des usages addictifs, qui prennent le pas sur les usages conscients, au risque de déposséder les utilisateurs de leur liberté de choix. Comme l’a indiqué Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, lors de la présentation publique de l’étude devant la ministre Clara Chappaz, ce constat soulève des questions cruciales sur le fonctionnement de l’économie de l’attention et les pratiques destinées à renforcer notre dépendance aux outils numériques. Il conforte l’appel de l’Arcep aux pouvoirs publics, acteurs économiques et à la société civile à créer les conditions d’un numérique désirable au service de l’émancipation des individus et où Internet reste un espace de libertés. |

| Tout

terrain |

Antennes paraboliques de grande taille exploitées par Yanasat. Déplacement en Guyane : un territoire aux allures de cas d’école pour les télécommunicationsDu 23 au 27 février, la présidente de l’Arcep Laure de La Raudière et deux représentantes de la direction « Fibre, infrastructures et territoires » se sont rendues en Guyane afin de faire l’état des lieux de la connectivité sur cet immense territoire, recouvert à 96% de forêts. Villages isolés, habitats informels, portions d’axes routiers majeurs sans possibilité de raccordement électrique, chevauchements de réseaux frontaliers : la Guyane propose un extrême condensé de tous les défis à surmonter pour apporter une connectivité de très haut débit à tous les habitants. Le déplacement a permis de comprendre les choix d’investissements réalisés par la collectivité territoriale de Guyane au travers de la SPLANG (Société Publique Locale pour l’Aménagement Numérique de la Guyane) et les difficultés concrètes rencontrées par les habitants (dont la moitié environ vit sous le seuil de pauvreté d’après l’Insee).

Un recours accru aux satellitesPour désenclaver des communes accessibles uniquement en pirogue ou en avion et qui ne peuvent bénéficier des réseaux terrestres, la CTG a par exemple fait un choix audacieux : développer les services satellitaires, d’abord avec une subdélégation de service public conclue avec Digicel, puis, récemment avec le premier réseau satellitaire d’initiative publique en France, Yanasat. Le service, lancé en 2024, travaille actuellement à l’ouverture de son réseau aux offres des opérateurs commerciaux et espère devenir une alternative de très haut débit fiable sur laquelle la population puisse se reposer. Sur le littoral, où vit la majorité de la population, coexistent d’autres besoins et se côtoient succès et défis. Point positif, les déploiements de la fibre progressent : en septembre 2024, plus de 80% des locaux avaient été rendus raccordables à la fibre à Cayenne, et le dernier point de mutualisation du réseau fibre d’initiative publique vient d’être inauguré à Kourou, permettant de répondre à des besoins grandissants autour du célèbre centre spatial guyanais. Mais le manque de logements, la qualité variable du bâti, de fortes contraintes économiques et la présence d’habitats spontanés (logements auto-construits sans titres de propriété) nécessitent aussi des réseaux mobiles fiables, souvent utilisés comme accès principal à internet.

Des travaux relancés sur le raccordement électriqueLes taux de bonne couverture en 4G, proches de la moyenne nationale, pâtissent d’une grande hétérogénéité entre les opérateurs. L’Arcep avait d’ailleurs dû prononcer une sanction financière à l'égard de Free Caraïbe en octobre 2022 pour non-respect de ses obligations de déploiement dans plusieurs territoires, dont la Guyane. Dernier écueil : l’absence, parfois, de raccordements électriques qui a aussi un impact sur les infrastructures réseaux, en particulier sur les axes routiers. Cette problématique va au-delà des compétences confiées à l’Arcep : c’est pourquoi elle a profité de son déplacement et de son statut d’autorité neutre pour réunir EDF, les opérateurs, la towerco TDF (que l’Etat a retenu dans son appel à projet pour construire des pylônes le long des deux routes nationales de Guyane), la SPLANG, la collectivité territoriale de Guyane et les représentants de l’Etat. La réunion animée par Laure de La Raudière a abouti à l’engagement de ces différents acteurs à se réunir régulièrement pour trouver des solutions pérennes à cette problématique persistante qui impacte négativement le quotidien de la population. |

| Les pépites

à partager |

Compar:IA : un outil pour comparer les différentes IA conversationnellesMis en ligne par le ministère de la culture et la DINUM, le comparateur Compar:IA est un outil (accessible gratuitement et sans inscription) qui permet aux internautes de tester différentes IA conversationnelles disponibles à partir d’une même requête, puis d’évaluer la pertinence de leurs réponses. Le comparateur livre aussi une estimation des impacts environnementaux générés par la requête, selon le modèle. Très réussi, Compar:IA est vu par le ministère comme un moyen « [d’]encourager l’appropriation responsable et réfléchie de ces outils par les citoyens » et de défendre « le droit au pluralisme des modèles [et] des algorithmes ».

Green Algorithms : un outil professionnel pour évaluer l’empreinte carbone de son modèle d’IAPorté par des chercheurs de l’Université de Cambridge, Green Algorithms est un outil visant à estimer l’empreinte carbone des projets nécessitant de la puissance de calcul informatique. Temps de calcul, matériels, mémoire utilisée, serveurs locaux ou sur le cloud, et mix énergétique du pays d’installation : autant de variables à moduler qui permettent d’affiner son auto-évaluation. Pour les projets impliquant de l’IA, un calculateur spécifique distingue les temps d’entraînement des temps d’utilisation du modèle. Une ressource précieuse pour des professionnels ou des scientifiques souhaitant s’inscrire dans une démarche d’écoconception de leurs services ou de leurs recherches. |

| Bruxelles,

l'Arcep et vous |

Le BEREC publie son avis sur les solutions proposées par Meta pour rendre ses services de messageries interopérablesDepuis mars 2024, le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA) impose des obligations d’interopérabilité aux services de messageries instantanées de Meta (WhatsApp et Messenger). L’objectif : contraindre ce géant du numérique (désigné « contrôleur d’accès » par la Commission européenne du fait de sa position sur le marché) à permettre à d’autres services de messageries de s’interopérer gratuitement avec lui s’ils le souhaitent, et ainsi à leurs utilisateurs de pouvoir échanger. Pour rendre effective cette obligation, Meta a dû bâtir deux « offres de référence » (une pour WhatsApp, une pour Messenger) qui détaillent les conditions techniques et commerciales nécessaires à l’interopérabilité avec ses services. La Commission a sollicité par trois fois l’expertise du BEREC (groupe européen des régulateurs télécoms, dont l’Arcep copilote le groupe de travail consacré aux marchés numériques) pour avis d’abord en février 2024, sur l’offre de référence proposée par Meta pour WhatsApp puis en juin 2024 sur celle pour Messenger. Dans un dernier avis publié ce mois-ci, le BEREC reconnaît les améliorations apportées par Meta suite à ses deux premiers avis, mais il pointe également quelques failles que Meta doit corriger : des restrictions sur l’interopérabilité de Messenger qui méritent d’être justifiées ou un manque de précisions sur la disponibilité du service en cas d’itinérance hors-UE. Charge désormais à la Commission de s’assurer que l’offre de référence de Meta continue de s’améliorer. L’expertise du BEREC, de son côté, continue d'être sollicitée pour la mise en œuvre effective du DMA, que ce soit sur les services de messageries instantanées ou d'autres aspects du règlement. |

| Ailleurs dans le monde |

Les « minerais de sang », carburant des conflits armés en République démocratique du CongoLe 26 janvier dernier, le groupe armé M23, soutenu par des soldats rwandais, a conquis Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, en RDC. L’offensive a été condamnée par le Conseil de sécurité de l’ONU. Cette recrudescence de la violence, dans une zone déjà marquée par des décennies de guerre, est alimentée par l’ambition des belligérants de mettre la main sur des infrastructures d’extraction minière, en particulier de coltan. De ce minerai est notamment extrait le tantale (Ta), un métal indispensable à la fabrication de smartphones et dont la RDC et le Rwanda assurent plus de 60% de la production mondiale (40% par la seule RDC, 22% par le Rwanda).

Les conflits exacerbés par l'appétit mondial en mineraisDans son étude « Numérique et métaux » publiée en octobre 2024, l’ADEME évoquait déjà les conflits armés en RDC exacerbés par cette concentration de richesse et l’appétit mondial en tantale et en cobalt (également prédominant dans la région). L’agence rappelait que les besoins en minéraux du numérique sont importants et que leur extraction, en l’absence de standards et exigences environnementales élevés, peuvent contribuer à provoquer ou aggraver des situations sanitaires et humanitaires désastreuses. Soucieux de briser cet engrenage, le Parlement européen a adopté le 13 février dans une quasi-unanimité (443 voix pour, 4 contre et 48 abstentions) une résolution d’urgence visant à organiser un embargo sur les minéraux en provenance du Rwanda, « jusqu'à ce que ce pays cesse toute ingérence en RDC, y compris l'exportation de minéraux extraits des zones contrôlées par le M23 ». Une résolution désormais entre les mains de la Commission européenne. Pour en savoir plus : |

| L'agenda |

On y participe1er avril, Bruxelles 13e forum des « parties prenantes » du BERECLaure de La Raudière, présidente de l’Arcep, et Sarah Jacquier-Pélissier, membre du collège, ainsi que des représentants des services, seront présents à la nouvelle édition du Stakeholder Forum (« Forum des parties-prenantes »), organisé par le BEREC à Bruxelles. Cet événement réunit les industriels des télécommunications, les régulateurs, les législateurs et toutes les autres parties impliquées pour échanger sur les récents développements du secteur. Deux tables-rondes seront notamment animées sur « le rôle des utilisateurs dans les changements rapides des marchés numériques » et « l’avenir de la régulation du pouvoir de marché » (c’est-à-dire la capacité d’acteurs dominants à influencer le prix du marché d’un bien ou d’un service, plutôt que de devoir accepter le prix déterminé par l’offre et la demande en concurrence parfaite).

On y a participé4 février, Lille Visite de la Commission européenne en FranceL’Arcep a reçu à Lille la Direction générale des réseaux de communication, contenus et technologies (DGConnect) de la Commission européenne, afin de lui présenter les spécificités du cadre réglementaire français du déploiement de la fibre (« la régulation symétrique ») et lui faire visiter les infrastructures des opérateurs la déployant. Toute la boucle locale a été observée, des NRO jusqu’aux foyers, que ce soit dans les zones des réseaux d’initiative public ou les zones très denses gérées par des opérateurs privés. 7 février, Lieusaint (Seine-et-Marne) Visite d’un centre de traitement de France Messagerie Le collège de l’Arcep a visité un « centre de traitement multiproduits » de France Messagerie. L’entreprise lui a présenté l’activité du groupe, et le parcours et le traitement des titres de presse de ce centre logistique, de leur réception jusqu’à leur expédition sur les zones spécifiques où sont diffusées ces titres. 26 février, en ligne Sommet « RightsCon »L’Arcep a pris part au sommet international « RightsCon », faisant le lien entre les activités du numérique et les droits humains. L’Autorité y a notamment organisé une table-ronde en ligne intitulée « Achieving digital sustainability: how can digital governance support ecodesign principles? ». Son objectif : échanger sur les moyens dont disposent les législateurs et les régulateurs d’encourager l’écoconception des services numériques. 3 au 5 mars, Barcelone Mobile World Congress de BarceloneSarah Jacquier-Pelissier et Xavier Merlin, membres du collège de l’Arcep, ainsi que des représentants des services de l’Arcep, ont participé au Mobile World Congress (MWC), un événement international réunissant les grands acteurs de la téléphonie mobile, fabricants, opérateurs, fournisseurs de services numériques, etc. 5 mars, Paris Congrès annuel 2025 de Culture PresseLaure de La Raudière, présidente de l’Arcep, est intervenue au Congrès annuel de Culture Presse, un événement réunissant les élus et délégués de cette organisation professionnelle des marchands de presse. Ce rendez-vous s’est tenu dans une période charnière pour le secteur, la revalorisation du métier de marchand de presse étant actuellement négociée par les acteurs de la distribution de la presse, qui doivent bientôt proposer à l’Arcep des améliorations pour ce maillon essentiel de la filière. |

|

|