Vous êtes développeur(se), chef(fe) de projet, assistant(e) à maîtrise d’ouvrage (AMOA), assistant(e) à maîtrise d’œuvre, product owner, UX researcher, designer, graphiste, testeur(se), responsable marketing, responsable RSE / numérique soutenable, rédacteur ou rédactrice web, contributeur ou contributrice à un outil de gestion de contenu, architecte logiciel, ingénieur(e) système ? Tous les métiers liés de près ou de loin du secteur numérique peuvent utiliser le RGESN pour réduire l’empreinte environnementale de leurs services.

A quoi sert le référentiel général de l’écoconception des services numériques (RGESN) ?

A horizon 2050, si rien n’est fait pour réduire l’empreinte environnementale du numérique et que les usages continuent de progresser au rythme actuel, l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler par rapport à 2020.

L’écoconception des équipements et services numériques fait partie des leviers identifiés pour inverser la tendance en réduisant l’empreinte environnementale du numérique. Ce terme désigne « l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ».

Le référentiel général de l’écoconception des services numériques est un document technique destiné aux experts et métiers du numérique souhaitant mettre en œuvre une démarche d’écoconception pour un service (sites, applications, IA, logiciels, API). Il a été élaboré par l’Arcep et l’Arcom, en collaboration avec l’ADEME, la DINUM, la CNIL et l’Inria.

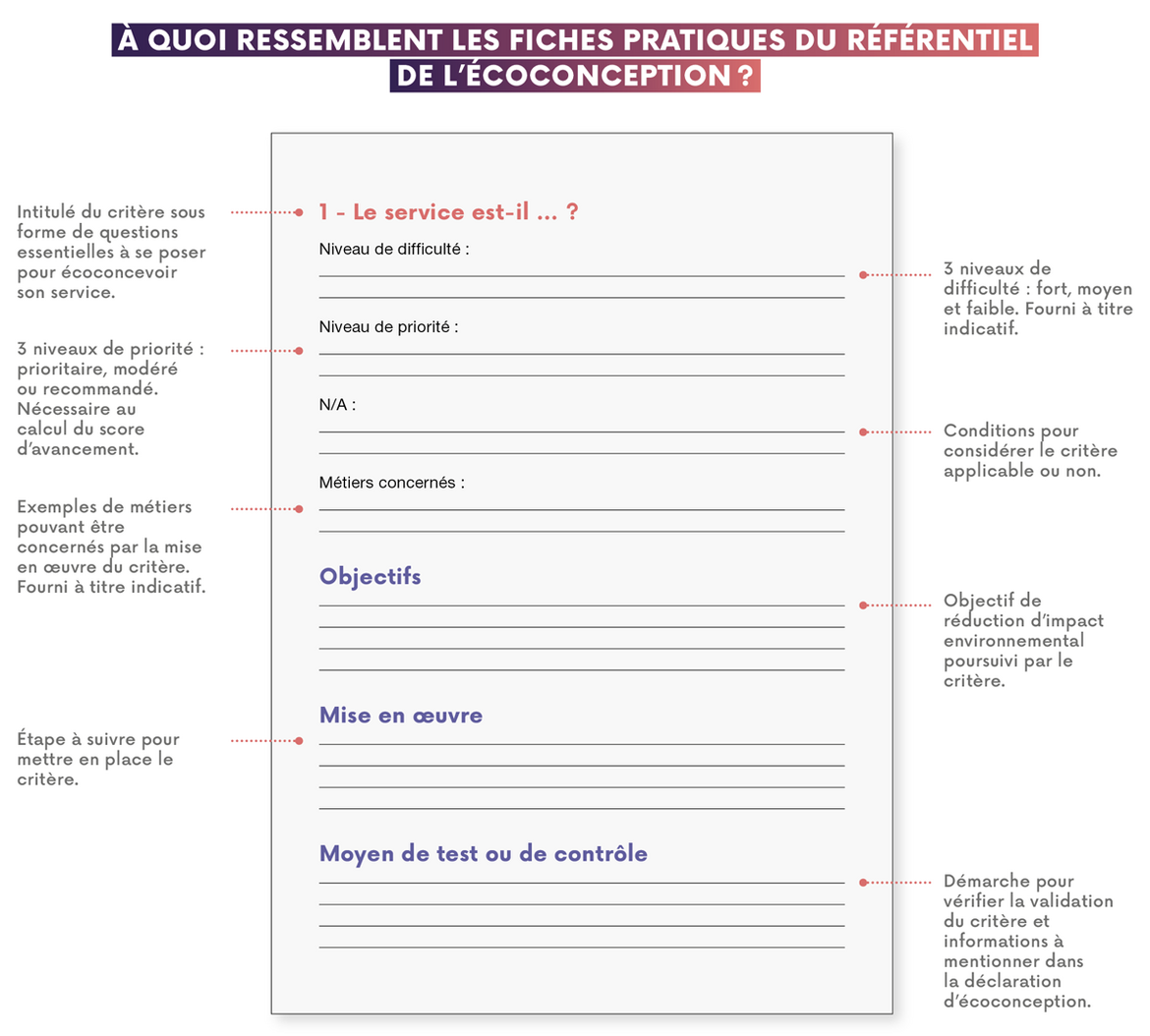

Les 78 fiches pratiques du référentiel détaillent les critères essentiels à prendre en compte pour réduire l’impact environnemental d’un service. Elles listent ainsi les questions à se poser au moment de l’écoconception d’un service, et proposent des moyens de mise en œuvre, puis de test ou de contrôle.

Quels sont les objectifs du référentiel général de l'écoconception des services numériques ?

En vue de contribuer à un numérique plus soutenable, le référentiel poursuit quatre objectifs principaux :

1. Concevoir des services qui participent à allonger la durée de vie des équipements (smartphones, TV, terminaux connectés…)

2. Promouvoir une démarche de sobriété environnementale face aux stratégies de captation de l’attention de l’utilisateur

3. Limiter les ressources utilisées par le service et optimiser la sollicitation des infrastructures numériques

4. Accroître le niveau de transparence environnementale du service numérique

Comment fonctionne le référentiel général de l’écoconception des services numériques ?

Le référentiel général de l’écoconception des services numériques propose 78 critères sous forme de questions visant à s’assurer que le service opérationnel ou en cours de conception s’inscrit dans une démarche d’écoconception (par exemple : « Le service numérique est-il utilisable sur d’anciens modèles de terminaux ? »). Chaque critère est associé à une fiche pratique.

En répondant à ces questions, vous pouvez construire ou évaluer votre stratégie d’écoconception et identifier les axes d’amélioration à privilégier.

Afin de faciliter l’organisation des efforts, un niveau de priorisation est indiqué pour chacun des critères de ce référentiel. Trois niveaux ont ainsi été établis par ordre d’importance : « Prioritaire » ; « Recommandé » et « Modéré ».

Les niveaux de priorisation de chacun des critères ont été définis en prenant en compte :

- l’impact estimé sur l’empreinte environnementale du numérique,

- la portée systémique du critère ainsi que ses éventuels effets indirects sur d’autres secteurs

- le niveau d’ambition de sa mise en œuvre telle que précisé par la fiche pratique associée.

Des niveaux de difficulté estimée sont également indiqués pour chacun des critères. Il s’agit d’une information à titre purement indicatif puisque le niveau de difficulté de la mise en œuvre des critères dépend fortement de la nature du service et du contexte.

• Pour en savoir plus sur les critères, consultez le document

Comment évaluer ou autoévaluer les services numériques avec le référentiel général de l'écoconception des services numériques ?

Les fiches pratiques

Le critère est-il applicable à mon service ? Quels sont les métiers concernés ? Quelles étapes mettent en place pour l’appliquer ? Comment s’assurer que le service respecte toutes les conditions nécessaires ?

Pour répondre à ces questions et appuyer les professionnels dans l’application du référentiel, chacun des 78 critères est accompagné d’une fiche pratique qui spécifie ses modalités de mise en œuvre et les conditions pour le valider.

La déclaration d’écoconception

La publication d’une déclaration d’écoconception est un prérequis pour se prévaloir de l’application du référentiel général de l’écoconception des services numérique.

L’objectif est de garantir la transparence concernant les efforts d’écoconception du service, tout en pouvant les valoriser dans un document accessible au public.

Pour en savoir plus, consultez le référentiel général de l’écoconception des services numériques .

Téléchargez l’outil d’autoévaluation :

Ce type de format permet à la fois de rédiger sa déclaration d’écoconception et de calculer très facilement le score d’avancement du service, donc les modalités sont précisées ci-après. Un export PDF est proposé, pouvant faire office de déclaration d’écoconception.

D’autres formats sont disponibles dans le document complet, consultez-le

Le calcul de score d’avancement

Afin de permettre à chaque concepteur, éditeur ou fournisseur de service numérique de suivre de façon dynamique l’avancement de sa démarche d’écoconception au regard de ce référentiel, un score d’avancement peut être calculé dans un cadre d’autoévaluation, afin d’appréhender la maturité du service quant à la mise en en œuvre de ce référentiel.

Il ne s’agit pas d’un score de calcul d’impact environnemental mais d’un indicateur de suivi de mise en œuvre du référentiel général de l’écoconception. Ce score est déterminé en fonction du nombre de critères applicables validés, qui prend en compte le niveau de priorisation de chaque critère. Toute publication du score doit être accompagnée d’une déclaration d’écoconception, détaillant ainsi le détail de la mise en œuvre du référentiel.

Les 78 fiches pratiques du référentiel général de l'écoconception des services numériques

Le référentiel général de l’écoconception des services numériques rassemble 78 critères permettant d’orienter la conception d’un service numérique vers les choix les plus soutenables. En appliquant ce référentiel, les concepteurs ou fournisseurs de services numériques peuvent suivre dans le temps et communiquer sur leurs efforts, grâce à la rédaction d’une déclaration d’écoconception.

Pour mettre en œuvre le référentiel, les professionnels du numérique peuvent ainsi se saisir des 78 fiches pratiques suivantes, qui détaillent pour chacun des critères : l’objectif poursuivi, le niveau de priorisation, l’applicabilité, les exemples de métiers pouvant être concernés, les conditions de mise œuvre et enfin les moyens et de contrôle de validation du critère.

Ces fiches sont réparties en 9 parties thématiques (Stratégie, Spécification, Architecture, Expérience et interface utilisateur, Contenu, Frontend, Backend, Hébergement et Algorithmie).

Stratégie

La stratégie permet de déterminer et de suivre la pertinence, les enjeux et le pilotage de la conception du service numérique.

1.1 - Le service numérique a-t-il été évalué favorablement en termes d’utilité en tenant compte de ses impacts environnementaux ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Porteur de projet, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Prendre en compte l’utilité du service numérique dès sa conception et son inscription dans au moins l’un des objectifs de développement durable (ODD), l’un des enjeux de limites planétaires ou tout autre référentiel du même type.

Mise en œuvre

Il s’agit de déterminer en amont du projet si l’utilité du service est avérée. Pour l’évaluer, se référer à des référentiels, en particulier :

- Les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU ;

- Les 9 limites planétaires ;

- La Taxonomie européenne sur les activités vertes ;

- La directive CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive ;

- Les normes ISO, en particulier ISO 26000 (non certifiable) ;

- Global Reporting Initiative.

Si l’utilité du service ne s’inscrit pas dans ces référentiels, justifier en quoi le service est utile, participe à l’intérêt général ou est en appui d’une politique publique. Cette analyse devra prendre en compte les bénéfices attendus de la solution numérique évaluée par rapport à une solution alternative, et les risques d’effets rebond le cas échéant.

Vérifier par exemple un ou plusieurs de ces points : la pertinence du service, son utilité, sa création de valeur, son bien-fondé, son service pour l’intérêt général, sa réponse à des besoins essentiels, sa participation à la mise en place de communs numériques, etc.

Il convient d’afficher dans la déclaration d’écoconception les ODD dans lequel le service s’inscrit.

Moyen de test ou de contrôle

Afficher dans la déclaration d’écoconception du service numérique comment a été évalué le service, par exemple dans quels objectifs de développement durable il s’inscrit, quelles sont les réponses apportées aux enjeux de limites planétaires ou autre référentiel utilisé (préciser lequel), et leur pertinence.

Un service numérique valide ce critère s’il fait l’objet d’une étude visant à évaluer et justifier les impacts environnementaux et sociaux.

Le rapport comprendra a minima une réponse aux questions suivantes (source : Designers Éthiques) :

- L’utilisation du numérique pour ce service est-elle nécessaire ?

- Existe-t-il d’autres solutions non numériques pour répondre à ce besoin ?

- Quels sont les réels besoins justifiant la création du service ?

- La valeur ajoutée du service justifie-t-elle la mobilisation des ressources requises pour sa création ? Est-ce qu’on crée plus de valeur qu’on en détruit ?

- Pour chaque fonctionnalité, est-elle vraiment nécessaire ? Peut-on faire autrement ?

- Que se passerait-il si on ne l’avait pas ?

Par ailleurs, cette étude devrait inclure une analyse qualitative des impacts environnementaux directs et indirects potentiels liés au service, qui se traduira par la réalisation d’un arbre de conséquences suivant la méthode Empreinte Projet niveau 1 de l’ADEME.

1.2 - Le service numérique a-t-il défini ses cibles utilisatrices, les besoins métiers et les attentes réelles des utilisateurs cibles ?

Niveau de difficulté : Faible

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Porteur de projet, Chef de produit marketing

Objectif

Pour répondre au plus juste aux utilisateurs du service numérique, il est indispensable de connaître ses cibles : leurs usages, leurs besoins et leurs comportements, afin de ne pas surcharger les services numériques en fonctionnalités et contenus, ni les appauvrir au point qu’ils ne répondent pas aux attentes. Sans l’identification des catégories d’utilisateurs primaires et secondaires, il est difficile de dimensionner correctement le service numérique.

Les incertitudes poussent à extrapoler les besoins souvent au-delà des attentes réelles. On peut également ne pas répondre aux « bons besoins » parce que l’on connaît mal ses utilisateurs ou l’on répond juste à ce que demande le commanditaire. Tout cela finit par être un mauvais investissement de ressources, de temps passé et des impacts environnementaux générés. Il faut éviter toute fonctionnalité non essentielle. D’autre part, il est important de vérifier qu’un ou plusieurs services existants répondent déjà au besoin, pour ne pas les dupliquer.

Mise en œuvre

Pour la définition des cibles utilisatrices, il faut mobiliser les outils et composants de la phase de recherche UX (UX research) : étude concurrentielle, analyse de l’existant, définition des personas, réalisation d’entretiens ou de sondages avec les utilisateurs, observation, etc.

Concernant l’identification des besoins métiers et des attentes réelles des utilisateurs-cibles, les étapes suivantes pourront être suivies :

- Entretiens avec les différentes parties prenantes et les métiers concernés ;

- Recherche UX auprès des utilisateurs ciblés ;

- Définir les utilisateurs primaires et secondaires ;

- Pratique alliée : les approches agiles ;

- Observation des statistiques d’usages dans le cas d’un service déjà existant.

Moyen de test ou de contrôle

Donner accès à ces documents de référence de la phase de recherche : entretiens utilisateurs, étude UX, benchmark, personas, étude marketing, etc., permettant de définir précisément les utilisateurs-cibles. Sur la base de ces éléments, des recherches, observations, sondages ou autres devraient également être accessibles, permettant de définir précisément l’expression de besoins métiers ou les attentes réelles des utilisateurs ciblés.

Pour valider ce critère, le profil des cibles utilisatrices ainsi que l’analyse des besoins métiers et des attentes des utilisateurs devraient être clairement renseignés dans la déclaration d’écoconception du service numérique ainsi que les choix effectués en ce sens.

1.3 - Le service numérique a-t-il au moins un référent identifié en écoconception numérique ?

Niveau de difficulté : Faible

Niveau de priorité : Recommandé

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Porteur de projet, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

L’écoconception numérique adresse un très large périmètre, qu’il est difficile d’appréhender complètement dans chaque phase du projet. Il est indispensable que les professionnels intervenant sur ce dernier puissent s’appuyer à tout moment sur une ou des personnes référentes qui puissent les assister dans les meilleures pratiques à déployer. La fonction de référent écoconception est importante pour garantir une cohérence entre la mise en œuvre des mesures d’écoconception, leur suivi et leur pérennité.

Mise en œuvre

Le ou les référent(s), internes ou externes, s’assurent de l’acculturation des équipes projet à l’écoconception de service numérique, afin d’encourager sa prise en compte.

Le référent écoconception fera maintenir une documentation technique interne, afin que les techniques d’écoconception soient écrites et partagées dans l’équipe en charge du service numérique, pour en garantir la pérennité.

Il s’assure également de la mise en place de revue régulière rendant compte de la démarche d’écoconception du service, et de la mise à jour de sa déclaration d’écoconception.

Il vérifie que les équipes impliquées dans la conception du service numérique ont été sensibilisées (voire formées) à l’écoconception.

Moyen de test ou de contrôle

Vérifier le nom du ou des référents et les certifications ou qualifications obtenues.

Le référent pourra notamment être chargé du suivi de la mise en œuvre du référentiel général de l’écoconception des services numériques.

Le critère est validé si un contact (nominal ou générique) est précisé dans la déclaration d’écoconception du service ou tout autre document public aisément accessible.

1.4 - Le service numérique réalise-t-il régulièrement des revues pour s’assurer du respect de sa démarche d’écoconception ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable RSE/Numérique soutenable, Responsable IT, Développeur

Objectif

Selon le contexte, un service numérique peut évoluer : équipe qui change, ajout de contenu par les utilisateurs, traitements de plus en plus gourmands, etc. Pour veiller à ce que la démarche d’écoconception dure dans le temps, il est important de réaliser régulièrement une revue. Par ailleurs, la publication d’une déclaration d’écoconception œuvre à davantage de transparence sur la performance environnementale des services numériques à destination des utilisateurs et parties prenantes.

Mise en œuvre

Réaliser une revue, auto-évaluation ou audit régulier, appliquant ce référentiel. De plus, réaliser des audits de performances et tests de charge au sein de l’application / composant / micro service avec identification des bottlenecks (goulots d’étranglement), des ressources utilisées, etc. La fréquence de ces procédés devra être adaptée à la taille et à la nature du service numérique.

Il s’agit ensuite de rendre compte de cette (auto)évaluation dans une déclaration d’écoconception, qui devra être mise à jour régulièrement, au moins à chaque changement significatif du service. La déclaration d’écoconception devra également indiquer les actions envisagées pour améliorer la performance environnementale du service.

Moyen de test ou de contrôle

Pour valider ce critère, il convient de mettre en œuvre une revue ou autoévaluation régulière appliquant ce référentiel et d’en rendre compte dans la déclaration d’écoconception du service. Des audits de performance et des tests de charge réguliers devront également être effectués.

1.5 - Le service numérique s’est-il fixé des objectifs en matière de réduction ou de limitation de ses propres impacts environnementaux ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable RSE/Numérique soutenable, Porteur de projet

Objectif

Connaître et réduire l’empreinte environnementale du service numérique. Cela implique d’avoir une vision globale des conséquences du service numérique, à chaque phase (début, usage, fin) et en intégrant les impacts environnementaux des équipements matériels utilisés, dans la production mais aussi dans l’usage de ce service numérique.

Mise en œuvre

Définir les indicateurs environnementaux à suivre, si possible suite à un diagnostic basé sur une méthodologie d’analyse de cycle de vie (ACV) multicritère afin d’identifier les indicateurs permettant de documenter la majorité de l’empreinte environnementale du service ou de l’organisation (se référer aux méthodologies « Product Environmental Footprint » and « Organisation Environmental Footprint » de la Commission européenne, ou aux normes ISO 14040 et ISO 14044). Les indicateurs d’impacts environnementaux à considérer prioritairement – en fonction des données disponibles – sont la consommation d’énergie primaire, les émissions de gaz à effet de serre (GES), la consommation d’eau bleue (c’est-à-dire la consommation directe des eaux de surface ou des eaux souterraines) et l’épuisement des ressources abiotiques (au moins métaux et minéraux). Le périmètre de l’analyse de cycle de vie peut être élargi par exemple en tenant compte des moyens de production : impacts environnementaux des équipements de conception, services en ligne mobilisés (environnement de test, de Quality Assurance (QA)…), déplacements des équipes, etc.

Fixer les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du service numérique (à court, moyen ou long terme) au regard du nombre d’utilisateurs escompté. Les indicateurs suivis doivent concerner prioritairementla consommation d’énergie primaire, les émissions de GES, la consommation d’eau bleue et l’épuisement des ressources abiotiques. Selon le contexte, il convient de préciser s’il s’agit d’indicateurs en valeur absolue (kg CO2e) ou relative (kg CO2e / utilisateur).

Moyen de test ou de contrôle

Des indicateurs ont été identifiés pour renseigner l’empreinte environnementale du service numérique. Si la disponibilité des données le permet, ces indicateurs devront s’appuyer sur la méthodologie ACV. Lors de la revue du document, les questions suivantes requièrent une attention particulière :

- Quels sont les indicateurs définis ? Les indicateurs prioritaires mentionnés dans la partie mise en œuvre devront a minima être intégrés.

- Comment sont suivis ces indicateurs ?

- Sont-ils publiés/ouverts et si oui, où ?

- La méthodologie d’évaluation des indicateurs suivis est-elle accessible publiquement ?

Quel est le rythme d’évaluation ? De plus, des objectifs de réduction d’impacts environnementaux sont fixés pour le service dans le cadre des indicateurs environnementaux suivis. Ceux-ci concernent au moins la consommation d’énergie primaire, les émissions de GES, la consommation en eau et ressources abiotiques (métal/minéral). Ces objectifs peuvent s’inscrire dans une trajectoire fixée au niveau du système ou de l’organisation. Pour certains enjeux environnementaux comme le climat, les trajectoires devraient être alignées avec l’Accord de Paris (en se basant par exemple sur les référentiels de l’initiative Science Based Targets (SBTi) ; ou la recommandation ITU-T L.1470).

Le critère est validé si l’empreinte environnementale du service a été évaluée – avec une méthodologie reconnue, si possible une ACV (multicritère) évaluant les impacts du service sur tout son cycle de vie – et si le service s’est fixé des objectifs de réduction d’impact. Ces éléments doivent faire l’objet d’un suivi régulier et être renseignés dans un document public et auditable, par exemple la déclaration d’écoconception du service.

1.6 - Le service numérique collecte-t-il la donnée de façon responsable et raisonnée ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Recommandé

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Data Scientist, Responsable Juridique

Objectif

Cette pratique vise à encourager une collecte de données responsable et raisonnée en complément des obligations légales de minimisation prévues par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en ce qui concerne les données personnelles. Comme le souligne le rapport de la CNIL « Données, Empreinte et Libertés » (2023), certains impératifs de respect de la vie privée et objectifs d’écoconception se rejoignent. Il s’agira donc d’œuvrer à réduire la quantité de données collectées, traitées et stockées par le service, y compris les données non personnelles et métadonnées, pour optimiser l'utilisation des ressources informatiques. Afin de limiter le profilage des utilisateurs, consommateur en ressources, le critère vise également à restreindre la collecte et le traitement de métadonnées aux fins de tracking.

Mise en œuvre

Définir clairement les données nécessaires au fonctionnement du service, en cohérence avec les cibles utilisatrices et leurs attentes telles que définies au critère 1.2 du présent référentiel. Si une donnée ne contribue pas directement à l'amélioration de l'expérience utilisateur ou au fonctionnement du service, mieux vaut envisager de ne pas la collecter. La collecte de métadonnées dans une perspective de profilage des utilisateurs devra être évitée.

Pour chaque type de donnée jugée essentielle au fonctionnement du service et aux besoins des utilisateurs, définir les conditions de collecte qui devront expressément respecter les dispositifs du RGPD concernant les données personnelles. Pour les données non personnelles, la durée de conservation devra également être minimisée afin d’éviter leur stockage excessif.

Systématiser la mise en place d’une information complète, le droit de s’opposer et/ou la demande de consentement explicite de l’utilisateur pour l’ensemble des données collectées, y compris pour les données non personnelles.

Moyen de test ou de contrôle

Contrôler le type et la quantité de données collectées, traitées et stockées par le service.

En ce qui concerne les données personnelles, indépendamment des enjeux d’écoconception, la minimisation de la collecte de ces données est un impératif du RGPD et doit être strictement suivie par le responsable de traitement.

De façon plus large, pour l’ensemble des données collectées (y compris non personnelles), justifier dans la déclaration d’écoconception du service le besoin de cette collecte au regard des cibles utilisatrices du service (critère 1.2), la limitation de leur traitement et de la durée de conservation, et documenter les outils de recueil du consentement le cas échéant. En ce qui concerne les données personnelles, un renvoi pourra être fait au registre de traitements des données personnelles tel que prévu par le RGPD.

Ne pas collecter des métadonnées servant au profilage de l’utilisateur, sauf si cette collecte est essentielle aux besoins et cibles utilisatrices du service (critère 1.2) ou au fonctionnement de ce dernier, et si l’utilisateur a donné son consentement explicite et éclairé et qu’il peut désactiver cette collecte à tout moment. Le cas échéant, ces éléments devront être documentés dans la déclaration d’écoconception du service numérique.

Pour aller plus loin

Sources sur la collecte de données personnelles :

1.7 - Le service numérique a-t-il recours à un niveau de chiffrement adapté à ses besoins ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service n’a pas recours à un mécanisme de chiffrement

Métiers concernés : Expert en sécurité informatique, Responsable de la protection de données

Objectif

Dans la plupart des situations, le recours à des mécanismes cryptographiques est absolument essentiel pour protéger lessystèmes informatiques, ainsi que les données – notamment personnelles – collectées ou traitées. Ces mécanismes ont une empreinte environnementale à considérer. Par exemple, le chiffrement augmente automatiquement la consommation énergétique, d’abord par le calcul nécessaire à cette opération et au déchiffrement, mais aussi par le stockage et la charge pour les réseaux de communication. Néanmoins, ils peuvent dans certains cas permettre d’alléger les systèmes informatiques (par la compression des archives en parallèle du chiffrement, ou en évitant de conserver ou de faire circuler certains fichiers). Cette pratique vise donc à promouvoir la minimisation du coût environnemental du chiffrement, en tenant compte des contraintes de sécurité à respecter. Le chiffrement contribue par ailleurs à la protection et à la sécurité des données, et réduit le risque de faille et de fuite de données, dont les traitements ultérieurs ont une empreinte énergétique.

Mise en œuvre

Chercher, pour un niveau de sécurité donné, les choix optimaux pour la préservation des ressources :

- En réalisant des mesures comparatives de différents algorithmes de chiffrement, afin de sélectionner celui qui introduit la plus faible quantité de ressources processeurs pour une même performance ;

- En évaluant la pertinence du chiffrement au regard de la nature des données et des risques associés ;

- Dans le cas où le chiffrement est envisagé, mettre en œuvre, quand cela est possible, un algorithme et une implémentation qui minimisent l’empreinte environnementale du service (sans préjudice du niveau de sécurité requis).

Avoir recourt à des mécanismes cryptographiques qui permettent de générer des preuves sans nécessité de conserver ou de divulguer le fichier à prouver (par exemple : preuve de fourniture de pièce d’identité, etc.).

Conserver des archives chiffrées et compressées (des outils gratuits comme 7zip ou Zed! fonctionnent sur ce principe).

Moyen de test ou de contrôle

Si le service repose sur des mécanismes de chiffrement, documenter dans la déclaration d’écoconception du service la pertinence du choix de mise en œuvre des mécanismes cryptographiques en fonction des risques de sécurité informatique du service et de la minimisation de l’empreinte environnementale associée.

1.8 - Le service numérique a-t-il mis en place des efforts d’open source ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Recommandé

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Porteur de projet, Responsable Développement, Responsable Juridique

Objectif

L’open source permet la réutilisation du code pour d’autres projets, évitant ainsi un gaspillage de ressources dédiées. La publication du code source d’un service numérique en format libre permet d’allonger la durée de vie du service en s’appuyant sur la collaboration avec les communautés de développeurs et chercheurs pour pallier d’éventuels défauts ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elle renforce également son auditabilité et sa transparence, y compris d’un point de vue environnemental.

L’open source est aussi un levier pour allonger la durée de vie du matériel associé à l’utilisation d’un service numérique.

Par exemple, les applications ou pilotes ouverts associés à un objet connecté (enceinte, montre connectée, etc.) ou à un périphérique (imprimante, etc.) permettent de suppléer à la fin de vie de programmes « propriétaires » nécessaires à leur utilisation.

Mise en œuvre

Publier le code source du service numérique en licence libre pour les éléments qui ne sont pas couverts par des obligations de confidentialité, et dans la limite des droits de propriété intellectuelle applicables. Lorsque cela est possible, l’utilisation du code open source est à privilégier pour la conception et le développement du service.

Moyen de test ou de contrôle

Le code source du service numérique est publié en open source lorsqu’il est non soumis à des restrictions de confidentialité ou aux droits de la propriété intellectuelle. Si certaines parties du code du service numérique ne sont pas publiées en open source, les raisons de ce choix devront être justifiées dans la déclaration d’écoconception du service numérique afin d’être auditables par un tiers. Le cas échant, le fournisseur devra faire état d’efforts pour ouvrir tout ou partie de son code source. Lorsque cela est possible, le service numérique devrait utiliser du code open source pour son propre fonctionnement.

Le critère est validé si le code du service est publié en licence libre ou si les choix et efforts effectués en la matière sont justifiés dans la déclaration d’écoconception du service numérique.

1.9 - Le service numérique a-t-il été conçu avec des technologies standard interopérables plutôt que des technologies spécifiques et fermées ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable IT, Développeur

Objectif

L’objectif est de lutter contre l’obsolescence des équipements induite par le logiciel. Tout service numérique qui s’attachera à être le plus stable et pérenne dans le temps permettra l’allongement de la durée pendant laquelle les terminaux restent utilisables. Typiquement, le recours à de nouvelles interfaces de programmation (API) ou de nouveaux standards non supportés par les terminaux plus anciens sont susceptibles de favoriser une obsolescence rapide des terminaux. Ainsi, l’interopérabilité des standards est un vecteur pour allonger la durée d’utilisation et de vie de ces derniers. De même, les applications natives peuvent avoir besoin des dernières versions d’OS (système d’exploitation) ou même les dernières versions des équipements pour fonctionner, ce qui induit une obsolescence des matériels.

Mise en œuvre

Evaluer, bien en amont du développement, la faisabilité de concevoir le service avec des technologies standard (par exemple, web plutôt que des applications natives) pour répondre au besoin des utilisateurs et des métiers. Il s’agit aussi de s’assurer que les API utilisées sont standard et bien supportées (API JavaScript dans les navigateurs web par exemple). S’appuyer sur des technologies interopérables permet de lutter contre l’obsolescence logicielle. De même, construire son service à partir de composants open source permet de garder la main sur la maintenance du code utilisé, par conséquent d’améliorer la durabilité du code et de réduire le risque d’obsolescence induite par le logiciel sur le matériel.

Dans le cas où une application native est nécessaire (par exemple, si le service numérique nécessite des traitements de données particulièrement sensibles), s’assurer qu’elle utilise des standards compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation.

Moyen de test ou de contrôle

Vérifier que le service numérique est utilisable par une même interface sur l’ensemble des terminaux pertinents (par exemple : une Web App). Si le service numérique est une application native, évaluer la nécessité d’avoir choisi de développer une application native : contraintes techniques, matériel cible maîtrisé ?

Le critère est validé si le service s’appuie sur des standards interopérables communs aux principaux écosystèmes (terminaux, systèmes d’exploitation, navigateurs...).

1.10 - Le service numérique repose-t-il sur des API documentées et ouvertes pour interagir avec le matériel ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Recommandé

N/A si le service numérique ne repose pas sur un objet connecté ou un périphérique matériel

Métiers concernés : Responsable IT, Développeur, Architecte Système

Objectif

Un objet connecté ou un périphérique interagit avec son environnement via des API (interfaces d'accès dédiées aux programmes), généralement appelées via un programme (« pilote » ou « driver »), ou une application sur un smartphone.

- Lorsque ces API ne sont pas ouvertes, il est souvent impossible de prolonger la durée de vie de l’objet au-delà de celle de l’application ou pilote initialement conçu pour l’objet : si ce logiciel est abandonné, un objet ou un périphérique parfaitement fonctionnel devient inutilisable.

- Lorsque les API sont ouvertes (documentées et d’usage libre), il est possible pour un développeur tiers de développer une application alternative et de prolonger la vie de l’objet ou du périphérique.

Le logiciel libre permet de pallier cette obsolescence à condition que les API et formats soient documentés et ouverts, seul moyen pour des développeurs tiers de logiciels de développer des alternatives afin que ces objets ou périphériques restent utilisables dans le temps. Cela permet également de faire fonctionner l’objet connecté ou le périphérique sur des systèmes d’exploitation non supportés par le concepteur du matériel.

Mise en œuvre

Si le logiciel/pilote est associé à un équipement, terminal ou périphérique, le concepteur doit fournir des API ouvertes et documentées, afin de permettre que d’autres services numériques alternatifs puissent être utilisés sur l’appareil en cas de défaut ou d’abandon du logiciel, afin de prolonger la vie de l'objet ou du périphérique.

Moyen de test ou de contrôle

Si le service numérique repose sur l’utilisation d’un terminal, équipement, appareil, le fournisseur doit rendre disponibles les API nécessaires à l’exploitation de l’objet connecté. Les API du périphérique doivent être documentées et d’usage libre, afin qu’un programme ou pilote alternatif puisse être créé pour prolonger la durée de vie de l’objet ou du périphérique.

Spécifications

Cette partie regroupe les éléments de cadrage projet, les objectifs et contraintes du projet sur toute la durée du service numérique.

2.1 - Le service numérique a-t-il défini la liste des profils de matériels que les utilisateurs vont pouvoir employer pour y accéder ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable IT, Responsable RSE/Numérique soutenable, Développeur

Objectif

Un service numérique n’exploitant que des ressources techniques de toute dernière génération peut conduire les utilisateurs à renouveler leurs équipements afin d’y accéder (obsolescence matérielle). Ainsi, certaines utilisations peuvent être contraintes par les terminaux des utilisateurs. Pour permettre un choix plus large d’équipements même anciens et limiter le renouvellement de matériel, il est important de connaître les profils de matériel que les utilisateurs vont pouvoir employer, aujourd’hui et demain : débit minimum de la connexion internet, taille d’écran, vitesse du microprocesseur, nombre de Go de mémoire vive, écran tactile ou non, smartphone, tablette, ordinateur portable, ordinateur de bureau, etc.

Mise en œuvre

Définir le profil des matériels supportés, en assurant la compatibilité avec les équipements aussi anciens que possible, afin d’éviter toute obsolescence matérielle.

Moyen de test ou de contrôle

Le critère est validé si le profil des matériels supportés par le service est établi de façon à privilégier les équipements aussi anciens que possible et le profil matériel minimum est affiché dans la déclaration d’écoconception du service.

Si certaines fonctionnalités requièrent une version plus récente, indiquer les versions minimales avec et sans support de ces fonctionnalités.

Il convient également d’indiquer les éventuelles évolutions à venir sur la configuration matérielle minimum.

2.2 - Le service numérique est-il utilisable sur d’anciens modèles de terminaux ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable IT, Responsable RSE/Numérique soutenable, Développeur

Objectif

Selon l’étude ADEME-Arcep, les terminaux représentent 65 à 92 % de l’empreinte environnementale du numérique selon l’indicateur considéré, en particulier leur fabrication. L’allongement de la durée de vie de ces derniers est donc un levier essentiel de réduction des impacts environnementaux du numérique. Le service numérique doit limiter sa contribution à leur obsolescence en fonctionnant sur des équipements aussi anciens que possible.

Mise en œuvre

Pour chaque fonctionnalité, s’assurer que le service numérique est compatible avec des équipements anciens. Par exemple, ce critère peut être ajouté dans les tests ou QA (Quality Assurance).

Quelques précisions concernant le critère :

- Il s’agit de la compatibilité avec un matériel et non avec un système d’exploitation ou tout autre logiciel faisant fonctionner le service numérique (par exemple un navigateur). Il ne s’agit donc pas ici de rendre compatible le service numérique avec des logiciels ou des systèmes d’exploitation dont les mises à jour de sécurité n’ont pas été faites.

- Définition de « utilisable » ici : mode dégradé accepté mais sans perte de fonctionnalité incontournable ou critique ni de contenu pour le service.

- Si le service numérique est une application native : le service numérique doit être utilisable sur les équipements mis sur le marché il y a sept ans ou plus, dans la dernière version du système d’exploitation proposée par cet équipement.

- Si le service numérique fonctionne sur un navigateur web : le service numérique doit être utilisable sur les équipements dotés d’un microprocesseur mis sur le marché il y a dix ans ou plus.

- Pour les autres services numériques, leur utilisation doit être garantie sur des équipements ou périphériques mis sur le marché il y a sept ans ou plus.

- Une durée de compatibilité plus longue est recommandée. Dans ce cas l’objectif est à préciser, par exemple dans la déclaration d’écoconception.

- Ce critère n’exclut pas l’usage de fonctionnalités récentes permettant la réduction des impacts environnementaux à l’usage tant que le service reste disponible sur les anciennes versions (principe d’amélioration progressive).

Moyen de test ou de contrôle

Contrôler la mise en œuvre selon la nature du service en vérifiant les points suivants :

- Si le service numérique est une application native : il convient de tester les fonctionnalités critiques du service numérique sur un équipement ancien (par exemple un smartphone, une tablette ou TV connectée), c’est-à-dire mis sur le marché il y a sept ans ou plus, dans la dernière version du système d’exploitation proposé par cet équipement.

- Si le service numérique fonctionne sur un navigateur web : les fonctionnalités critiques doivent fonctionner sur un PC portable – ou un autre terminal, tant que cela est cohérent avec les terminaux qui sont majoritairement utilisés par les cibles utilisatrices du service définies en suivant le critère 1.2 – équipé d’un microprocesseur mis sur le marché il y a dix ans ou plus.

- Pour les autres services numériques : tester les fonctionnalités critiques du service sur un terminal (exemple : équipements connectés) mis sur le marché il y a sept ans ou plus.

Sont à indiquer dans la déclaration d’écoconception du service les caractéristiques matérielles et logicielles de l’équipement ancien qui permet de faire fonctionner le service.

Tenir compte du moment où l’évaluation est réalisée et non de la date de mise en ligne du service.

Le critère est validé si le service est utilisable dans les conditions susmentionnées.

2.3 - Le service numérique est-il utilisable via une connexion bas débit ou hors connexion ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Recommandé

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable IT, Responsable RSE/Numérique soutenable, Développeur

Objectif

Si le service numérique s’adresse à un large public, le niveau de connectivité n’est pas maîtrisé. Il est nécessaire de veiller à ne pas exclure certains publics qui n’ont pas accès à de hauts débits : en plus de permettre de réduire la fracture numérique, il s’agit d’une bonne pratique pour l’environnement. En effet, les utilisateurs n’ont pas toujours conscience de ce qui ralentit un service numérique : la connexion réseau, le service numérique ou le terminal utilisé ? Un service numérique plus léger a beaucoup moins besoin de ressources réseaux pour fonctionner.

Mise en œuvre

Tester l’utilisabilité du service avec des connexions bas débit, mesurer et améliorer le temps de réponse. Les contenus peuvent être servis en qualité dégradée lorsque cela s’avère nécessaire.

Il est recommandé aux applications natives de prévoir un mode hors ligne sur les fonctionnalités qu'il est techniquement possible de fournir hors ligne.

Moyen de test ou de contrôle

L’utilisabilité du service devra être testée avec des connexions bas débit (3G en mobilité et 512 Kbit/s en fixe) ou hors connexion. Le critère est validé si le service numérique est utilisable sans connexion au réseau ou avec une connexion bas débit. Le débit minimum sera présenté dans la déclaration d’écoconception.

2.4 - Le service numérique est-il utilisable sur d’anciennes versions de système d’exploitation et de navigateurs web ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A si le service numérique ne repose pas sur un système d’exploitation ou un navigateur web

Métiers concernés : Responsable IT, Responsable RSE/Numérique soutenable, Développeur

Objectif

L’objectif est de permettre à des systèmes d’exploitation ou navigateurs web anciens d’être utilisés, afin d’allonger leur durée de vie. Les systèmes d’exploitation et les navigateurs étant parfois liés à un terminal, cette pratique peut donc partiellement permettre de réduire la contribution du service numérique à leur obsolescence. Ce critère prend en compte les dispositions européennes visant à garantir la mise à disposition de mises à jour correctives pour les systèmes d’exploitation de cinq ans.

Mise en œuvre

Si le service numérique est une application native, il doit prendre en charge les dernières versions des systèmes d’exploitation supportés et être utilisable sur les versions anciennes de ces systèmes d’exploitation (hors mises à jour correctives), jusqu’à cinq ans, en prenant en compte la première date de mise à disposition en version stable.

Si le service numérique fonctionne sur un navigateur web, il doit prendre en charge les dernières versions des navigateurs web (hors mises à jour correctives) et être utilisable sur les versions anciennes des principaux navigateurs web, jusqu’à deux ans, en prenant en compte la première date de mise à disposition en version stable.

Moyen de test ou de contrôle

Vérifier la mise en œuvre selon la nature du service en vérifiant les points suivants :

- Si le service numérique est une application native : tester les fonctionnalités critiques du service numérique sur les systèmes d’exploitation supportés ayant cinq ans, en prenant en compte la première date de mise à disposition en version stable.

- Si le service numérique fonctionne sur un navigateur web : s’assurer que les fonctionnalités critiques fonctionnent sur les principaux navigateurs web dans une version datée d’au moins deux ans, en prenant en compte la première date de mise à disposition en version stable.

La déclaration d’écoconception du service numérique devrait spécifier :

- Si le service numérique est une application native : les versions minimales des systèmes d’exploitation supportés.

- Si le service numérique fonctionne sur un navigateur web : lister les prérequis logiciels et les versions minimales des navigateurs web compatibles et leur année de sortie. Il est pertinent de rajouter la cause de l’incompatibilité de la version précédente, s’il est possible d’en diagnostiquer la cause.

Si certaines fonctionnalités requièrent une version plus récente, indiquer les versions minimales avec et sans support de ces fonctionnalités.

2.5 - Le service numérique s’adapte-t-il à différents types de terminaux d’affichage ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A si le service numérique ne propose d’interface utilisateur sur écran

Métiers concernés : Développeur, Responsable IT, Designer

Objectif

Le service numérique devrait participer à limiter l’achat de nouveaux terminaux en fonctionnant sur des équipements aux dimensions d’écran variées, dont les plus petites (smartphones anciens par exemple). La possibilité d’un service numérique de s’adapter aux écrans avec une faible définition peut contribuer à lutter contre l’obsolescence des équipements induite par le logiciel.

Mise en œuvre

Uniquement lorsque cela est applicable, rendre l’interface du service numérique adaptable à la taille de l’écran sans perte d’utilisabilité (« responsive design »).

Dans l’objectif d’éviter la multiplication des terminaux pour accéder à différents services, il est recommandé que les services numériques soient adaptatifs et capables de s’afficher parfaitement sur le petit écran d’un mobile comme sur le grand écran d’un PC. Il vaut mieux éviter de dupliquer le service numérique avec une version spécifique pour chaque terminal. Il est également préférable que les menus soient utilisables en mode tactile tout autant que via un clavier.

Lorsque c’est pertinent, le développement du design de la version mobile en premier (mobile first) peut permettre l’adoption d’interface plus sobre.

Moyen de test ou de contrôle

Tester les fonctionnalités critiques du service numérique sur différentes tailles d’affichage (ordinateur de bureau, tablette et mobile) :

- Le service doit adapter son mode d’affichage de manière dynamique selon la taille de l’écran (« responsive web design »).

- Vérifier que les différents composants de type menus soient accessibles via tout type d’interface, y compris tactile ou non, avec ou sans souris.

- S’assurer de l’affichage complet du service dans une zone de visualisation de 1 200 pixels de large (ce qui correspond à la définition des écrans d’ordinateurs standard de 17 pouces au format 5/4 avec 80 pixels utilisés par une barre de lancement).

- Pour les interfaces qui ne permettent pas de faire défiler de haut en bas l’affichage, vérifier l’affichage complet du service dans une zone de visualisation de 720 pixels de hauteur (ce qui correspond à la définition des écrans d’ordinateur de 800 pixels de haut, avec 80 pixels utilisés par une barre de lancement).

Le critère est validé si les conditions susmentionnées sont remplies. Les tests effectués sont à documenter dans la déclaration d’écoconception.

2.6 - Le service numérique a-t-il été conçu avec une revue de conception et une revue de code comprenant parmi ses objectifs la réduction des impacts environnementaux de chaque fonctionnalité ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Recommandé

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Architecte Logiciel, Développeur, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Afin d’aboutir à une solution la plus sobre possible tout en répondant au besoin, il faut miser sur l’intelligence collective de toute l’équipe. Et pour cela, il ne suffit pas seulement de valider la conception par la revue de code, une bonne pratique maintenant assez répandue. Il est nécessaire, et cela sera positif pour l’équipe et pour le projet, de réfléchir en amont du développement aux choix de conception et d’architecture, en ayant notamment pour objectif la minimisation des impacts environnementaux.

Mise en œuvre

En impliquant l’ensemble de l’équipe, l’ensemble des métiers, une revue de conception en amont du développement est réalisée pour choisir la solution répondant au besoin tout en minimisant les impacts environnementaux. Puis, si du code a été produit pour implémenter la solution, une revue de code est faite en aval du développement.

Moyen de test ou de contrôle

Quel est le processus de développement mis en place ?

Le critère est validé si :

- Une revue de conception prenant en compte l’empreinte environnementale du service a été réalisée : dès sa conception, l’équipe projet devrait pouvoir définir un arbre des conséquences du service numérique en représentant, par fonctionnalité, les impacts directs et indirects du service numérique pour que toute l’équipe valide les fonctionnalités en connaissance des impacts environnementaux potentiels (voir la méthodologie Empreinte projet de l’ADEME).

- Une revue de code visant à minimiser le coût environnemental du service a été produite en aval de la conception pour les services reposant sur du code informatique.

Ces revues sont – le cas échéant – référencées dans la déclaration d’écoconception du service.

2.7 - Le service numérique a-t-il prévu une stratégie de maintenance et de décommissionnement ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

Applicable à tous les services

Métiers concernés : Responsable IT, Architecte Logiciel

Objectif

Mettre au rebut les environnements techniques encore actifs mais qui ne sont plus utilisés : production, QA (Quality Assurance), test, environnement de développement, sauvegarde etc. Ces environnements peuvent occuper de la ressource informatique inutilement. Il s’agit également de prévoir la possible fin de vie de tout ou partie du service.

Mise en œuvre

Définir et mettre à jour régulièrement une stratégie de maintenance et décommissionnement des environnements et des dates de rappel. Plus largement, en cas de non utilisation ou de baisse importante d’utilisation, s’interroger sur l’opportunité d’arrêter des parties du service (ou tout le service) afin de diminuer les impacts de ce dernier, en prenant en compte les équipements sous-jacents à réaffecter pour prolonger leur durée de vie. En cas de décommissionnement, il conviendra de donner une nouvelle vie au matériel et aux ressources libérées (réutilisation, reconditionnement, recyclage…) et d’anticiper l’avenir des données non personnelles collectées pour prévoir, par exemple, leur suppression ou leur mise en open data. En cas de fin de vie d’un service numérique propriétaire, il est recommandé de prévoir une publication en open source du code source du service.

Moyen de test ou de contrôle

Lister les fonctionnalités, les composants et les environnements actifs, en précisant leur état d'utilisation. Le critère est validé si une stratégie de maintenance et de décommissionnement est définie pour le service incluant des dates de rappel pour les éléments non utilisés et les actions prévues pour optimiser la seconde vie ou fin de vie des ressources libérées en cas de décommissionnement. Les résultats doivent être documentés dans la déclaration d’écoconception. En cas de fin de vie de tout ou partie du service, la gestion des données non personnelles et des équipements utilisés pour leur service devra être planifiée, de manière à diminuer les impacts environnementaux associés.

2.8 - Le service numérique impose-t-il à ses fournisseurs de garantir une démarche de réduction de leurs impacts environnementaux ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A si le service numérique ne repose pas sur l’appel à des fournisseurs extérieurs

Métiers concernés : Responsable Partenariats, Responsable RSE/Numérique soutenable, Porteur de projet

Objectif

Un projet est rarement réalisé avec un périmètre couvert totalement au sein de l’organisation. De nombreuses ressources externes sont mobilisées au cours du projet et se doivent d’être alignées avec la démarche. L’écoconception d’un service numérique devrait s’appuyer sur une responsabilisation environnementale de toute la chaîne de valeur, y compris des fournisseurs externes. Il est essentiel de veiller à ce que les fournisseurs adoptent une approche de réduction de leurs impacts environnementaux.

Mise en œuvre

Identifier les ressources nécessaires et leur associer des exigences environnementales. Le périmètre de la démarche porte sur la conception du service numérique (non sur le fournisseur lui-même).

Se référer aux documents suivants :

- Guide pratique pour des achats numériques responsables (PDF – 2 Mo)

- ISO 20400, Achats responsables – Lignes directrices, norme internationale publiée en avril 2017 par l’ISO, qui donne des recommandations pour atteindre des objectifs de responsabilité sociétale tout le long de la chaîne d’approvisionnement.

Moyen de test ou de contrôle

Le critère est validé si les caractéristiques environnementales des fournisseurs pour la conception du service numérique sont prises en compte dans la politique d’achat ou de partenariat du service, en vue des impacts environnementaux associés et documentés dans la déclaration d’écoconception.

Les recommandations du Guide pratique pour des achats numériques responsables et/ou la norme ISO 20400 pourront en particulier être considérées.

2.9 - Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux des composants d’interface prêts à l’emploi utilisés ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service numérique ne repose pas sur des composants d’interface prêts à l’emploi

Métiers concernés : Designer, Développeur, Responsable IT

Objectif

Connaître les impacts environnementaux des composants d’interface (boutons, formulaires…), des systèmes de design qui sont des surcouches aux interfaces du système d’exploitation, utilisés dans le service numérique.

Mise en œuvre

Comparer les impacts environnementaux des composants d'interface prêts à l'emploi utilisés dans le service numérique afin d’être en mesure d’utiliser les solutions les plus sobres. Par exemple, mesurer et comparer leur poids en termes d’utilisation de ressources (taille des fichiers, quantité de données transférées).

Moyen de test ou de contrôle

Vérifier si les composants d'interface utilisés sont conçus de manière à réduire leurs impacts environnementaux.

Pour cela, prendre en compte ou effectuer, le cas échéant, des mesures comparatives entre les différents composants similaires et choisir ceux qui présentent les meilleures performances environnementales. Les éléments suivants peuvent être considérés : l'utilisation de méthodes de compression efficaces, l'optimisation des ressources, la minimisation des transferts de données, l'utilisation de techniques de conception légère, etc.

Le critère est validé si la majorité des composants d’interfaces utilisés par le service sont estimés performants écologiquement, en prenant notamment en compte les critères susmentionnés lorsque applicables à la fonctionnalité visée. Les choix effectués et la minimisation de l’empreinte environnementale des composants devrait également être documentée dans la déclaration d’écoconception.

2.10 - Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux des services tiers utilisés lors de leur sélection ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A si le service numérique ne repose pas sur des services tiers

Métiers concernés : Responsable Partenariats, Architecte Logiciel, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Les services de tiers sont des services proposés par des fournisseurs externes (développeurs, organismes ou entreprises) apportant des fonctionnalités prêtes à l’emploi (par exemple suivi d’audience, lecteur vidéo, fil d’actualité des réseaux sociaux, mécanisme de captcha…) et évitant ainsi de les redévelopper en interne. L’objectif est donc de réduire les impacts environnementaux des services tiers, donc non issus de développement interne.

Mise en œuvre

Le plus souvent, une mesure d’outils analytiques A/B test permet de connaître les impacts environnementaux d’un service tiers afin d’aider à la prise de décision sur le facteur environnemental. Les mesures fournies par le service tiers sont aussi à prendre en compte pour effectuer des évaluations ou comparatifs validant le choix effectué.

Moyen de test ou de contrôle

Contrôler la mise en œuvre. Plus spécifiquement, il pourra être vérifié si les services tiers sur lesquels le service numérique repose valident les critères suivants :

- Pour tous les services tiers fournis, validation des critères 1.4 et 1.5 ;

- De façon complémentaire :

- Si le service tiers analysé est une vidéo, validation des critères 4.4, 4.11, 4.12, 4.15, 5.3, 5.4 et 5.5

- Si le service tiers analysé est un réseau social, validation des critères 4.1, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13 et 4.15

- Si le service tiers analysé est un générateur d’image, validation des critères 4.6, 4.11, 4.12, 4.13 et 4.15.

Les services tiers utilisés sont à lister, en renseignant leur avancement au regard de ces critères (si applicables), dans la déclaration d’écoconception.

Architecture

Cette partie porte sur la stratégie de conception et l'articulation des composants applicatifs entre le frontend et le backend.

3.1 - Le service numérique repose-t-il sur une architecture, des ressources ou des composants conçus pour réduire leurs propres impacts environnementaux ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A si le service ne repose pas sur des composants

Métiers concernés : Architecte Système, Développeur, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Le service numérique peut dépendre d’une architecture, de composants qui ne sont pas développés par la même équipe ou qui sont fournis par des frameworks de production. Il s’agit alors de s’assurer que ces dépendances sont également conçues de manière à réduire leurs propres impacts environnementaux. Certains composants sont particulièrement intensifs en termes de consommation énergétique et en ressources, et devraient être évités (par exemple : minage, réalité virtuelle/augmentée requérant l’acquisition d’un terminal dédié, certains algorithmes d’apprentissage…).

Mise en œuvre

S'assurer que l'architecture, les ressources et les composants utilisés dans le service numérique, notamment les frameworks pour le frontend et backend, sont délibérément conçus pour minimiser leurs impacts environnementaux. Ceux-ci respectent-ils les critères du référentiel ? Plus spécifiquement :

- Évaluation des frameworks : Examiner les frameworks utilisés pour le développement du frontend et du backend en termes d'écoconception. L’analyse pourra notamment prendre en compte : l’utilisation efficace des ressources matérielles et énergétiques, l’utilisation de technique de compression efficace, l’optimisation des requêtes client- serveur.

- Évaluation des composants : Vérifier si les composants, qu'ils soient internes ou externes, suivent des principes d’écoconception. L’analyse pourra notamment prendre en compte : l’utilisation efficace des ressources matérielles et énergétiques, l’utilisation de technique de compression efficace, l’optimisation des requêtes client-serveur.

Voir aussi les critères 2.9 et 2.10 pour la prise en compte des impacts des composants d’interface et des services tiers.

Moyen de test ou de contrôle

Vérification de la mise en œuvre en analysant et optimisant l'empreinte environnementale pour évaluer la performance énergétique des composants et des frameworks. S’assurer notamment que le service ne s’appuie pas sur des briques technologiques particulièrement énergivores et consommatrices en ressources (apprentissage automatique, minage, métavers en particulier). En cas de recours à ce type de technologie, la solution la plus sobre en termes de consommation en ressources doit être utilisée par défaut, et le choix doit être documenté dans la déclaration d’écoconception du service numérique.

Le choix d'architecture et de composants est à documenter dans la déclaration d’écoconception au regard de l’impact environnemental (en vérifiant notamment la validation par ces éléments des critères 2.9 et 2.10 de ce référentiel), en intégrant un comparatif avec les autres options possibles.

Le critère est validé si le choix de frameworks et composants de l’architecture a été fait en prenant en compte leur empreinte environnementale et l’écoconception, et qu’il est documenté dans la déclaration d’écoconception du service.

3.2 - Le service numérique fonctionne-t-il sur une architecture pouvant adapter la quantité de ressources utilisées à la consommation du service ?

Niveau de difficulté : Fort

Niveau de priorité : Recommandé

N/A si le service ne repose pas sur des ressources serveurs

Métiers concernés : Architecte Système, Développeur, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

L’objectif est d’éviter une architecture surdimensionnée et de privilégier une architecture capable d'ajuster dynamiquement la quantité de ressources utilisées en fonction de la demande du service, et passer à l’échelle. Cela contribue à optimiser l'efficacité énergétique et à éviter le gaspillage de ressources inutiles.

Mise en œuvre

Dans un premier temps, évaluer finement le besoin, le nombre d’utilisateurs pour adapter les ressources informatiques nécessaires. Dans un second temps, s’assurer que l’architecture peut s'adapter de manière optimale afin que soient allouées les ressources informatiques strictement nécessaires pour répondre à la demande fluctuante du service.

Moyen de test ou de contrôle

Le service numérique fonctionne sur une architecture qui peut adapter les ressources allouées à la demande. Afin de s’en assurer, plusieurs moyens de test peuvent être envisagés, par exemple :

- Suivi de l’évolution du ratio entre ressources allouées et consommées : construire un comparatif entre les ressources allouées et celles consommées sur une période de temps et corriger les défauts existants en termes d’adaptation. Des outils de surveillance des ressources peuvent aussi être mis en place pour collecter des données sur l'utilisation du processeur, de la mémoire, de la bande passante, etc.

- Simulation de montées en charge : vérifier si l'architecture est capable de détecter automatiquement l'augmentation de la demande et d'allouer dynamiquement les ressources nécessaires pour maintenir les performances. Des tests de montée en charge réelle en situation réelle sont également utiles.

- Mécanismes d'auto-ajustement : ces mécanismes se déclenchent automatiquement en fonction des conditions de charge (par exemple : utilisation de mécanismes d'auto-scaling pour créer dynamiquement des instances du service en fonction de la demande).

Démontrer dans la déclaration d’écoconception l’adaptation de la consommation en ressources de l’architecture en fonction des besoins du service.

3.3 - Le service numérique est-il en mesure de supporter l’évolution technique des protocoles ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service numérique n’utilise pas de connexion réseau internet

Métiers concernés : Architecte Système, Développeur, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Le choix des protocoles sous-jacents aux échanges réseaux associés au service numérique développé a un impact sur la sollicitation des infrastructures, mais aussi sur la durée de vie du service numérique. En effet, les évolutions techniques des protocoles non supportées par le service numérique peuvent conduire à des dysfonctionnements de certains modules ou fonctionnalités de celui-ci. Prendre en compte ces risques d’obsolescence pour faire les meilleurs choix en matière de protocole permettra de limiter les mises à jour/modernisations nécessaires, et rendra ainsi le service numérique plus durable et pérenne. L’objectif est donc de limiter l’obsolescence du service induite par l’obsolescence des protocoles utilisés, en tenant compte particulièrement des éléments suivants :

- Protocole d’adressage : face à la pénurie d’IPv4 et la généralisation d’IPv6 (à moyen terme, certains accès à internet ne proposeront plus de connectivité IPv4), un service disponible en IPv6 en assure sa pérennité. Ce choix permet aussi de limiter le nombre de plateformes nécessaires et la consommation d’énergie associée chez les opérateurs ayant recours à du partage d’IPv4 entre clients. L’IPv6 n’a pas besoin de passer par la plateforme CG-Nat qui est coûteuse en matériel et en énergie (voir la présentation vidéo « Adressage et transition IPv6 » de décembre 2023).

- Protocole de chiffrement/d’authentification : les navigateurs tendent vers le blocage du protocole HTTP et l’obligation d’utiliser HTTPS, qui devient donc le choix le plus pérenne. En outre, la couche de chiffrement TLS doit être adaptés à l’évolution de ce protocole puisque les anciennes versions de TLS (TLS v1.0 et TLS v1.1) ne sont plus prises en charge par les navigateurs web.

- Protocole d’échanges de données : s’assurer de l’adéquation entre le choix du protocole et le type des contenus échangés.

Mise en œuvre

Vérifier que le choix des protocoles sous-jacents au service – protocole d’adressage, d’authentification et chiffrement et d’échanges de données – favorisent la pérennité du service. Considérer en particulier les actions suivantes selon les fonctionnalités du service :

- Vérifier que le service est accessible en IPv6 et définir une stratégie de test IPv6 incluant des tests depuis un équipement où la connectivité IPv4 est désactivée. Objectif : déceler du code ou des fonctions qui ne fonctionnent qu’en IPv4-only, qui seront inutilisables à moyen terme, avec le retrait d’IPv4.

- Utiliser le protocole d’authentification et de chiffrement HTTPS. Dans un contexte où l’utilisateur accède au service numérique par son navigateur, il est le plus souvent obligatoire d’utiliser HTTPS au lieu de HTTP (l’utilisation d’un moyen sécurisé pour le transfert de données personnelles est une obligation de l’article 32 du RGPD).

- Pour le protocole de sécurité, la version de TLS utilisée doit prendre en charge la version la plus récente (au moment de la rédaction de ce référentiel : TLS v1.3). Par exemple, avec Apache la ligne de configuration recommandée est « SSLProtocol al -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 », ce qui permet d’activer les nouvelles versions de TLS quand elles sont disponibles et de désactiver les versions de TLS problématiques d’un point de vue sécurité.

- Pour les protocoles d’échanges de données, il est recommandé de comparer les protocoles disponibles en fonction des types de contenu et des fonctionnalités recherchées. Cette évaluation devrait prendre en considération des critères tels que l'efficacité de transfert des données, la latence, la compatibilité avec les technologies utilisées, ainsi que l'impact environnemental de chaque protocole. Par exemple :

- Pour la vidéo : Multicast, HTTP Live Streaming (HLS), Real-Time Messaging Protocol (RTMP), Web Real-Time Communications (WebRTC)…

- Pour les API : REST, SOAP, GraphQL, Protocol Buffers…

Moyen de test ou de contrôle

Vérifier la mise en œuvre en s’assurant :

- Que les différents composants du service numérique fonctionnent bien :

- En IPv6 et ne font appel à aucun service tiers IPv4-only.

- En HTTPS et non en HTTP.

- Que la dernière version de TLS (au moment de la rédaction de ce référentiel : TLS v1.3) est bien supportée.

- De l’adéquation du protocole utilisé par rapport au contenu transféré en tenant compte de son empreinte environnementale, ce qui peut être réalisé en :

- Analysant les caractéristiques techniques du protocole dans le contexte des besoins du service, voire en réalisant des scénarios-tests ou des comparaisons de performances ;

- Prenant en compte l'impact environnemental du protocole utilisé, notamment la consommation d'énergie et les ressources informatiques sous-jacentes à son usage.

Le critère est validé si le choix des protocoles nécessaires au fonctionnement du service en assure sa pérennité, en respectant, selon ses fonctionnalités, les conditions susmentionnées. Documenter les protocoles utilisés dans la déclaration d’écoconception.

3.4 - Le service numérique garantit-il la mise à disposition de mises à jour correctives pendant toute la durée de vie prévue des équipements et des logiciels liés au service ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Prioritaire

N/A pour les services numériques qui ne sont pas commercialisés avec un terminal associé

Métiers concernés : Porteur de projet, Architecte Logiciel, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

L’obsolescence du logiciel commercialisé avec un équipement lié à un service numérique (par exemple : système d’exploitation, logiciel d’objet connecté, assistants vocaux…) rend souvent l’équipement inutilisable, alors que sa durée de vie pourrait être prolongée si le logiciel était maintenu plus longtemps. Cela revêt une importance particulière dans le contexte du développement de l'internet des objets (IoT), caractérisé par des équipements connectés nécessitant une maintenance continue pour garantir leur fonctionnement optimal, leur sécurité et leur interopérabilité. L’objectif est donc de limiter la contribution à l’obsolescence des équipements liés au service en assurant la disponibilité de mises à jour correctives tout au long de leur durée de vie prévue.

Mise en œuvre

Maintenir le service numérique pendant toute la durée prévue de l’équipement. Cela implique de prévoir une infrastructure de support appropriée, des ressources techniques et financières, ainsi qu'une planification de la maintenance à long terme – en cohérence avec la durée de vie estimée du matériel. Par exemple, sont visés ici des équipements spécifiques et les objets connectés (IoT).

Moyen de test ou de contrôle

Pour valider ce critère, indiquer la durée de maintenance du service dans la déclaration d’écoconception et vérifier que les mises à jour sont effectivement disponibles tout au long de la durée de vie des équipements associés.

3.5 - Le service numérique propose-t-il d’installer des mises à jour correctives indépendamment des mises à jour évolutives de façon transparente ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service numérique ne propose pas de mises à jour évolutives (non essentielles)

Métiers concernés : Architecte Logiciel, Porteur de projet, Responsable Qualité

Objectif

Depuis l’ordonnance n° 2021-1247 en date du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, le Code de la consommation prévoit plusieurs obligations concernant les mises à jour logicielles afin de garantir la réception des mises à jour nécessaires à la conformité des biens pendant toute la durée de garantie légale de conformité (deux ans ou plus), ou toute la durée du contrat si la fourniture du bien est garantie au-delà de deux ans. Par ailleurs, plusieurs obligations sont définies pour les vendeurs concernant les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien en termes d’information au consommateur et de possibilité de refus et de désinstallation de la mise à jour par ce dernier.

Dans la continuité de ces dispositions, l’objectif de ce critère est donc de limiter la contribution à l’obsolescence des équipements en permettant à l’utilisateur d’opter uniquement pour les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement, à la sécurité et à la conformité du service ou de l’appareil. Cette dissociation peut aussi éviter l’ajout de fonctionnalités « de confort » pouvant être inutilisables sur son appareil ou exiger des ressources matérielles ou informatiques supplémentaires susceptibles de favoriser une obsolescence rapide des terminaux.

Ce critère vise également à promouvoir les politiques de support à long terme (« long-term support ») et le fonctionnement du service numérique sur des systèmes d’exploitation d’ancienne génération. Il s’agira également d’accroître la transparence de l’information sur le type de mises à jour installées et de prévenir les risques d’obésiciel (ce terme désigne la surallocation de ressources systèmes ou matérielles pour un service, en particulier avec l’inclusion de nouvelles versions ou de fonctionnalités qui ne sont pas indispensables).

Mise en œuvre

Ce critère est en particulier pertinent pour un service numérique de type API / composants / bibliothèque / framework / outils open source et plus rarement pour un service destiné à des utilisateurs finals.

Il est possible d’installer de façon dissociée les mises à jour correctives, ou toute autre mise à jour essentielle à la conformité et à la sécurité du service numérique ou du terminal de l’utilisateur, et les mises à jour évolutives qui ne sont pas nécessaires à la conformité du bien.

Par ailleurs, la fréquence des mises à jour évolutives non nécessaires doit être suivie. Si la nature du service le permet, il convient de laisser la possibilité d’installer les mises à jour correctives indépendamment des mises à jour évolutives, sur demande de l’utilisateur.

De façon générale, les mises à jour évolutives ne doivent pas empêcher le service numérique de fonctionner sur toute la durée de maintenance des systèmes d’exploitation supportés (sous réserve d’absence de contraintes techniques ou de sécurité). La transparence des changements effectués doit être garantie avec la mise à disposition d’un journal de modifications (ou changelog). De plus, une stratégie de gestion de versions optimale devrait être encouragée, avec par exemple la proposition de versions « long-term support ».

Moyen de test ou de contrôle

Pour valider ce critère :

- Indiquer, dans la description des mises à jour d’une application (changelog ou journal des modifications), s’il s’agit d’une mise à jour de sécurité/maintenance (« corrective ») ou s’il s’agit d’une mise à jour évolutive ajoutant des fonctionnalités.

- S’assurer que les mises à jour évolutives non essentielles à la conformité du service n’empêchent pas le service de fonctionner pendant toute la durée de maintenance des systèmes d’exploitation supportés.

- Garantir, lorsque cela est possible, la possibilité d’installer de façon dissociée les mises à jour essentielles à la conformité et à la sécurité du service numérique ou du terminal de l’utilisateur aux mises à jour évolutives non nécessaires à la conformité du bien.

- Si possible, vérifier la présence d'une stratégie de gestion des versions du service visant à l’optimisation des mises à jour à effectuer, avec par exemple la fourniture de versions du service « Long-term support ».

3.6 - Le service numérique propose-t-il les mises à jour incrémentielles, afin de ne pas remplacer tout le code à chaque mise à jour ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service numérique ne propose pas de mise à jour

Métiers concernés : Architecte Logiciel, Porteur de projet, Responsable Qualité, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

La mise à jour des applications peut consommer beaucoup de données si l’ensemble du code du service numérique est mis à jour. Ce critère vise à réduire drastiquement la quantité de données nécessaire pour une mise à jour. Cela implique de limiter les mises à jour aux ajouts incrémentaux.

Mise en œuvre

Favoriser les mises à jour incrémentielles (seules les données modifiées sont transférées) ou la séparation du code binaire en petites entités qui ne sont téléchargées que si leur code a changé. L’objectif est de ne pas remplacer tout le code du programme à chaque fois qu'une mise à jour est livrée.

Moyen de test ou de contrôle

Il faut utiliser, lorsque cela est possible, un mécanisme de mise à jour qui ne nécessite pas de remplacer tout le code du programme à chaque mise à jour. Le cas échéant, il est possible de proposer une mise à jour complète du code du programme pour les fonctionnalités de « réinitialisation » ou « d’autoréparation ».

Le critère est validé si les mises à jour incrémentielles sont favorisées pour le service numérique, en dehors des fonctionnalités de « réinitialisation » et « d’autoréparation ».

3.7 - Le service numérique optimise-t-il la sollicitation des environnements de développement, de préproduction ou de test en fonction de ses besoins ?

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de priorité : Modéré

N/A si le service numérique ne repose pas sur l’utilisation de serveur

Métiers concernés : Architecte Système, Architecte Logiciel, Responsable RSE/Numérique soutenable

Objectif

Faire fonctionner des serveurs ou machines virtuelles inutilisés consomme des ressources. Ce critère vise à limiter cette perte en optimisant l’utilisation des environnements de développement, de préproduction ou de test grâce à la mutualisation ou l’extinction de leur fonctionnement sur les plages horaires où ils sont inutilisés.

Mise en œuvre

S’appuyer sur des environnements de développement, de préproduction ou de test mutualisés (par exemple : une machine virtuelle).